从“破铜烂铁”到“绿色引擎”

初夏时节,走进位于静海区的天津子牙经济技术开发区(以下简称“子牙经开区”),车缓行在林中,窗外满目翠绿、树影婆娑,如置身林圃。

国家级经济技术开发区、国家生态工业示范园区、国家新型工业化产业示范基地、国家产业集群区域品牌试点、国家循环经济标准化试点……这个有着一堆“国字号”名头的园区不仅将“不可能”变成了“可能”,还正在把“可能”做到极致。

“以循环经济为主导,在全国的开发区中,我们是‘独一份’。”子牙经济技术开发区党工委副书记、管委会主任陈士林说。

从“环境杀手”到“城市矿产”

30多年前,子牙经开区还是“村村点火、户户冒烟”的小作坊式加工区域,“循环经济”对这片区域大部分人来说还是个陌生的词汇。

如今,在子牙经开区,每天都在上演着一幕幕“变废为宝”的故事,谱写着一个个“点石成金”的传奇。

走进TCL奥博(天津)环保发展有限公司(以下简称“TCL奥博”)的拆解车间。在家电拆解流水线上,一台台废旧电视机正被工人们熟练地拆解成显示屏、电路板、金属框架等多个部分。经过后期处理,这些部件中的塑料和金属就可以成为生产新产品的原材料。

以一块废旧电路板为例,其中能够提取出十多种贵金属,都可以重新用于生产,回收率100%。

值得一提的是,整个生产过程从拆解、分选、湿法和火法提炼到三废处理都实现了现代化流水线作业,达到零排放、零污染,劳动力实现了最大程度的集约化,做到了真正的无害化循环。

“链”动能源革命的绿色引擎

从孕育到成长,子牙经开区重磅出击,璀璨夺目。

目前,子牙经开区已成为我国北方最大的循环经济专业化园区、全国第一家以循环经济为主导产业的国家级经济技术开发区,构建形成了中国循环经济“子牙模式”,在全国示范推广。

子牙河畔,循环经济“升级版”呼之欲出。

在格力钛新能源有限公司(以下简称“格力钛”)的电池生产车间,一颗颗新能源“心脏”正在赋能。机械手对单块电池进行组装,确保每块电池都能发挥最大效能,而钛酸锂电池、磷酸铁锂电池等工艺的高频次改进,是格力钛始终紧跟时代发展的底气。

天津格力钛新能源有限公司副总经理杨成武告诉记者,为了能让新能源电池向更高水平迈进,技术人员依靠设备改造、工艺优化等方式将作为载体的箔材等材料变得更精细,以此带动电池整体品质的提升。

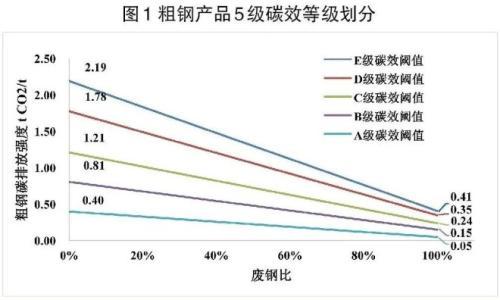

新能源驱动下,子牙经开区有了更强劲的“绿色引擎”,实现了从单一的再生资源拆解,向再生资源精深加工、再制造、新能源等产业的转换。据测算,园区年均处理各类再生资源150万吨,与利用原生资源相比,每年能节约标准煤500多万吨,少排放二氧化碳160多万吨、二氧化硫近10万吨。

依托子牙经开区,格力钛、天津新能再生资源有限公司(以下简称“天津新能”)等节能环保产业聚集发展。目前,园区内资源综合利用、制造与再制造、新能源新材料等企业266家,年处理各类再生资源能力达900万吨,年处理动力电池能力27万吨,年产新能源汽车2000辆,形成了废旧机电产品拆解、废弃电器电子拆解、报废汽车拆解、废塑料资源化利用4条再生资源产业链。

“新鲜血液”不断增加,园区产业链更加强健,真正实现了有限资源“无限循环”。

创新赋能“绿水青山梦”

随着循环经济发展模式的不断完善,园区面临着发展动力不足的难题。拆解模式传统单一、废旧商品回收体系不健全、产业链薄弱等诸多困难桎梏着园区前行的脚步。

“园区要发展,就要由原料型向产品型转变、由加工型向生产型转变、由传统型向创新型转变。这是必须的选择,也是唯一的选择。”陈士林说。

近年来,园区以刀刃向内的勇气和决心,蹚新路、攻难关,在循环经济发展的道路上“破局”前行。

如今,依托天津新能开发的“报废王”手机APP,用户一键上传废旧物品照片,就有专人上门收购,再由回收网点运回公司做再生处理,实现了全流程闭环管理。

截至目前,子牙经开区实体企业达到290家,年产值近200亿元。终端产品主要涉及再生铜、再生铝、塑料颗粒等,逐步覆盖全国各地的再生资源原材料市场,成为辐射京津冀和环渤海地区的“城市矿山”基地,形成了“静脉串联、动脉衔接”,产业间“动态循环”的中国循环经济“子牙模式”。

未来,子牙经开区将在节能环保产业的基础上,向新能源新材料、新能源汽车和装备制造业拓展。通过提高工艺、技术创新、引进战略合作伙伴、重组兼并等多种方式,充分发挥龙头企业示范引领作用,带动传统产业向高端化、智能化、绿色化发展,同时,把好项目准入关、土地资源利用关、项目落实监督关,通过增量提升质量,为园区持续发展注入强劲动力。

渤海之滨,碧水河畔,承载绿色梦想的特色魅力之区傲然崛起。在辽远无边的天空下,在生命跳跃的时光里,绿色、活力、创新的子牙经开区正朝气蓬勃地阔步走来……

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信